117歲生日快樂|向南京大屠殺期間表現(xiàn)出非凡勇氣的南大師生致敬

今天,南京大學117歲了,百年滄桑歷盡,見證世紀變遷。

今天,為致敬南大人在南京大屠殺期間所表現(xiàn)出的非凡勇氣,我們有必要充滿敬意地說一句“生日快樂”!

1“知、仁、勇”

“大哉一誠天下動,如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇。千圣會歸兮,集成于孔。下開萬代旁萬方兮,一趨兮同。踵海西上兮,江東;巍巍北極兮,金城之中。天開教澤兮,吾道無窮;吾愿無窮兮,如日方暾?!蹦洗笮8璧母柙~,聽起來氣勢雄偉磅礴。

82年前南京大屠殺期間,南大前身金陵大學的老師不顧個人安危,留守南京,校園則作為難民收容所,守護數(shù)萬難民。

南京大學歷史學院院長、中華民國史研究中心教授、南京大屠殺史與國際和平研究院研究員、侵華日軍南京大屠殺史研究會會長張生教授說:當年,日軍轟炸南京后,金陵大學做出西遷決定,留下少數(shù)老師留守南京。

1937年11月,準備成立南京安全區(qū)時,當年留下來的歷史系教授貝德士和齊兆昌先生、陳嶸老師等主動提出,開放校園作為難民收容所。

貝德士

齊兆昌

陳嶸

“當年金陵大學的北大樓、東大樓、西大樓,校園里、老師住宅、金陵中學、美國小學,都屬于金陵大學系統(tǒng),總共住了5萬左右難民。貝德士等老師白天要在校園內守護難民,晚上還要值班,防止日本兵夜里搶劫難民財物、強奸婦女。”張生教授介紹,當時金陵大學設置粥廠,一天為難民提供兩頓米粥。

由于長時間只能吃稀飯,很多難民營養(yǎng)匱乏,患了腳氣病。貝德士等人想辦法從上海運來蠶豆,為大家補充維生素。看到難民營里的孩子需要營養(yǎng),他們又從上海運回奶粉和魚肝油。

金陵大學北大樓(今南京大學鼓樓校區(qū)內)難民收容所

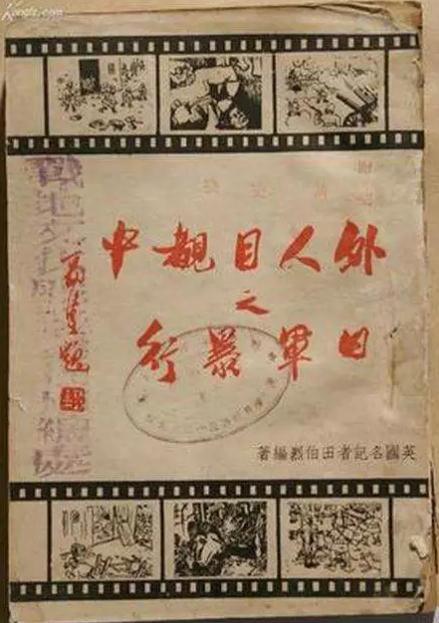

貝德士先生作為歷史學家,在此期間保存了大量歷史資料,成為金陵大學當時最勤奮的“通訊員”。他將國際安全區(qū)美國傳教士的書信、日記等文書提供給英國《曼徹斯特衛(wèi)報》記者田伯烈,由田伯烈寫成《外人目睹中之日軍暴行》,在國際社會影響很大,以此向日本軍方施壓,后來也成為東京審判起訴方的重要證據(jù)。

1938年1月,美國外交官重返南京,貝德士每天向美國大使館報告日軍暴行。他還通過秘密方法把大量信件傳到大后方。現(xiàn)在大家看到安全區(qū)的檔案很多都是貝德士收集的。上世紀50年代,貝德士回到美國后,在耶魯大學整理了一本《貝德士文獻》,收集了國際友人威爾遜、馬吉等人的信件,形成6張光盤的耶魯文獻,存放在耶魯神學院圖書館。

從上世紀60年代起,高興祖等4位南京大學的老師帶著7名學生,利用學術界短暫的平靜期,對南京大屠殺進行調查,成果被油印出版,成為南大歷史系的教材。

1979年3月,高興祖老師的研究成果從油印本變成了白皮書,成為國內最早的關于南京大屠殺記憶的著作。

上世紀90年代,南大師生又查到耶魯檔案,把第三方證據(jù)率先向世界展示,在學術界形成重要影響?!?/div>

張生教授說,目前在南大校史館、檔案館里均有當年師長救助難民的事跡展示?!柏惖率康葞熼L們以他們的正直、勇敢的精神,始終激勵著我們,成為南大的大學精神所在?!?/div>

青年時期的南大歷史系教授高興祖,他被業(yè)界譽為“南京大屠殺研究第一人”

現(xiàn)在,南大鼓樓校區(qū)已成為國家重點文物保護單位。

一代代南大學子和來自世界各地的參觀者在這里,了解這些師長曾經(jīng)做出的超越教師、傳教士等身份的杰出貢獻。

如今的南大鼓樓校區(qū)北大樓

審校 | 李凌 趙伊漢

本期作者 | 俞月花

編輯 | 趙伊漢

發(fā)布日期

2019-05-20